Transitivität

In der letzten Lektion wurden euch ja schon einige einfache Sätze vorgestellt. Darin kamen zumeist noch keine Objekte vor, die Verben wurden also intransitiv verwendet. Jetzt höre ich euch schon fragen, „Intransitiv? Bitte was?!”  Keine Panik, ich erkläre euch das alles schon noch, aber eins nach dem anderen.

Keine Panik, ich erkläre euch das alles schon noch, aber eins nach dem anderen.

Die Na’vi unterscheiden Verben darin, ob sie intransitiv oder transitiv sind.

Nehmen wir mal einen Beispielsatz aus der letzten Lektion:

Oe taron. Ich jage.

Taron ist ein solches transitives Verb. Hier im Satz haben wir ein Subjekt und Verb, aber kein Objekt. Da taron aber transitiv ist, kann es ein Objekt haben:

Oel taron yerikit. Ich jage den/einen Yerik.

Und sobald man ein Objekt mit ins Spiel bringt, muss man Fallendungen an die Substantive tackern, um ihre Rolle im Satz und dessen Bedeutung klar zu machen.

Transitiv und intransitiv… Klingt erst einmal komisch und fremd, aber das Prinzip dahinter kennen wir auch aus dem Deutschen. Man kann jemanden jagen, töten, sehen, umarmen, und so weiter - man kann ihn aber nicht schwimmen, schlafen oder rennen. Die Verben „jagen, töten, sehen” etc. sind hier transitiv - „schwimmen, schlafen, rennen” sind intransitiv.

Warum ist diese Unterscheidung zwischen vtr. und vin. so wichtig?

Nehmen wir noch mal einen anderen Beispielsatz. Einer der beliebtesten und ikonischsten Sätze aus dem ersten Film ist wohl:

Oel ngati kameie - Ich sehe dich.

Warum heißt es nicht einfach oe nga kameie? Weil so nicht klar wäre, wer wen sieht:

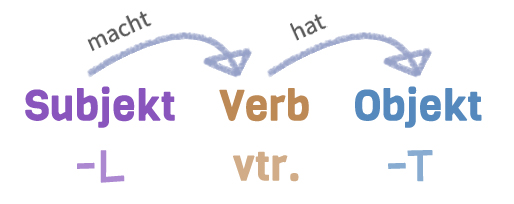

Na’vi hat nämlich, wie in der letzten Lektion erwähnt wurde, eine freie Wortstellung, man kann die Wörter meistens also so herum jonglieren und platzieren, wie man es bevorzugt, ohne dabei die Bedeutung des Satzes zu verändern. Im Deutschen brauchen wir Wortstellung und Fälle („Ich esse den Fisch” versus „Der Fisch isst mich”), um klar zu machen, wer die Handlung macht (Subjekt) und wer von der Handlung als Objekt betroffen ist. Na’vi hat im Vergleich dazu aber eine freie Wortstellung, daher bleibt uns nur die Verwendung von Fällen (L-Endung und T-Endung), um den Handelnden (Subjekt) und den Betroffenen der Handlung (Objekt) entsprechend zu markieren.

Würde man auf Na’vi die Wörter ohne Fallendungen herum jonglieren, wäre nie klar, wer hier wen sieht:

Nga oe kameie.

Kameie nga oe.

Oe kameie nga.

Nga kameie oe.

Kameie oe nga.

Doch dank der L- und T-Endung, die immer ganz klar machen, wer hier das Subjekt und wer das Objekt ist, ist die Bedeutung des Satzes immer glasklar („Ich sehe dich”):

Ngati oel kameie.

Kameie ngati oel.

Oel kameie ngati.

Ngati kameie oel.

Kameie oel ngati.

Ich hoffe dies macht klar, warum die L- und T-Endung so wichtig sind. Sie sind übrigens vergleichbar (aber grammatikalisch nicht exakt gleichartig) mit den Fällen „Nominativ” und „Akkusativ” im Deutschen, falls euch das weiterhilft.

Na ja, genug Kasus-Gebrabbel.

Schauen wir uns den Satz nochmal genauer an und splitten ihn auf, um deutlich zu machen, wie die einzelnen Bestandteile die Bedeutung entsprechend manipulieren:

Oe-l nga-ti kam<ei>e.

Oe („ich”) und nga („du”) wurden hier entsprechend durch die jeweiligen Fallendungen markiert.

Das L wird an oe angehängt, um klar zu machen, dass „oe” das Subjekt, also derjenige ist, der die Handlung („spirituell sehen”) ausführt, das T (hier -ti) wird an nga angehängt, um klar zu machen, dass „du” das „Ziel” (Objekt) der Handlung ist, also gesehen wird. Und das alles nur, weil kame (sehen, im spirituellen Sinne) ein transitives Verb (vtr.) ist.

(<ei> ist ein „Infix” - dazu kommen wir aber erst in einer kleinen Weile, ignoriert es derweil einfach.)

Beispiele:

| auf … endend | L-Endung | T-Endung |

| Konsonant | Mo’at-ìl; payoang-ìl; ‘angtsìk-ìl | Mo’at-it, Mo’at-ti; payoang-it, payoang-ti; ‘angtsìk-it, ‘angtsìk-ti |

| Doppellaut (AY, EY, AW, EW) | karyunay-ìl; Tsu’tey-ìl; taw-ìl; flew-ìl | karyunay-it, karyunay-t(i); Tsu’tey-t, Tsu’tey-ti; taw-it, taw-ti; flew-it, flew-ti |

| Pseudovokal (LL, RR) | kxll-ìl; ngrr-ìl | kxll-it, kxll-ti; ngrr-it, ngrr-ti |

| Vokal | yayo-l; ‘ora-l; fwäkì-l | yayo-t, yayo-ti; ‘ora-t, ‘ora-ti; fwäkì-t, fwäkì-ti |

Übung I:

Was also, wenn wir die Bedeutung des Satzes umdrehen wollen? Versucht es doch mal!

„Du siehst mich.” oe-? nga-? kameie.

Ein weiteres Beispiel, um das Ganze noch etwas genauer zu veranschaulichen:

Nga taron. „Du jagst.” - Beachtet, dass hier kein L oder T vorhanden ist, weil es in diesem Satz kein Ziel (Objekt) der Handlung („jagen”) gibt; taron (vtr.) wird hier also intransitiv verwendet.

Das Subjekt des Satzes ist immer der, der eine Handlung macht, egal, ob ein Objekt vorhanden ist oder nicht. Und wenn kein Objekt da ist, braucht man auch keine L- oder T- Endung, denn man muss hier ja nicht klar machen, wer wen jagt. Hier wird halt einfach nur gejagt, „du jagst”.

Ngal taron. „Du jagst (etwas - aber was?)” - Was genau gejagt wird, ist hier offen bzw. unklar, aber da L an nga angehängt wurde, ist es klar, dass ein unbekanntes Objekt gejagt wird. Je nach Kontext kann dieses Objekt aber auch schon genannt worden sein oder erst noch genannt werden.

Ngal taron yerikit. „Du jagst einen Yerik”. - Yerik ist hier jetzt das Ziel (Objekt) der Handlung, denn er wird gejagt. Also muss L und T eingefügt werden, damit klar wird, wer wen jagt. Umgekehrte Bedeutung:

Ngati taron yerikìl. „Der Yerik jagt dich.”

Übung II:

Falscher Shortcode initialisiert

Vokabeln: payoang = der Fisch; yom = essen; inan = lesen, Wissen durch sinnliche Eindrücke erlangen; puk = das Buch; taron = jagen; yerik = der Hexapede; palulukan = der Thanator; smar = die Beute; tse’a = sehen (physisch); stawm = hören; mokri = die Stimme; takuk = treffen (Ziel), einschlagen, (körperlich) schlagen, hauen; rol = singen; tìrol = das Lied; näk = trinken; pay = das Wasser; vin = ersuchen, erbitten, um etwas bitten; tsko = der Bogen (Waffe).

Und was ist jetzt mit tok?!

In der letzten Lektion wurde ja angedeutet, dass tok erst in dieser Lektion erklärt würde. Schauen wir uns den in Lektion 2 erwähnten Beispielsatz nochmal an:

Oel tok kelkuti. Ich bin (räumlich) zu Hause.

Wird euch vielleicht schon (nach allem was ihr hier jetzt gelernt habt) selbst klar, worauf ich da hinaus wollte?

Tok ist vtr., also ein transitives Verb: Derjenige, der an einem Ort ist, ist das Subjekt, bekommt also die L-Endung. Der Ort, an dem das Subjekt ist, ist das Objekt und bekommt die T-Endung. Das ist auch schon die ganze Magie dahinter, die euch jetzt hoffentlich klarer sein dürfte.

Übung III:

Falscher Shortcode initialisiert

Vokabeln: na’rìng = der Wald; lang = untersuchen; vul = der Ast; kxakx = (zer)brechen; kxeyey = der Fehler; tseri = bemerken; prrnen = das Baby; pom = küssen; kelutral = der Heimatbaum; tstunwi = nett, rücksichtsvoll; rel arusikx = sich bewegendes Bild / Film, Video; nìn = ansehen, anschauen; sawtute = die Himmelsmenschen; ‘itan = der Sohn; sa’nok = die Mutter; nokx = gebären; tsray = das Dorf; tok = räumlich sein, an einem Ort sein, einen Ort füllen.

![]()

Warum heißt es bei der dritten Aufgabe bei „Ich schaue einen Film.” - „Oel relit arusikx nìn.” und nicht „Oel relit arusikxti nìn.”?

Kaltxì ngaru!

Gute Frage

Nun, wie in der Lektion erklärt wurde, dürfen Fallendungen immer nur an Substantive angehängt werden. In diesem Beispielsatz ist dieses Substantiv „rel” (das Bild), also bekommt es die entsprechende Fallendung. „arusikx” (sich bewegend) ist ein Adjektiv und kein Substantiv, daher wird in diesem Beispielsatz die T-Endung an „rel” gehängt.