Hier möchte ich noch ein wenig tiefer auf den generellen Aufbau von Wörtern bzw. der Sprache eingehen, der auf Silben basiert. Sofern ihr euch durch bisher alle Lektionen durchgewühlt habt, ist euch sicherlich aufgefallen, dass die Silbengliederung von Wörtern teilweise anders als erwartet verläuft - und mittlerweile dürfte euer Sprachverständnis tief genug sein, um die hier behandelte Materie zu verstehen

Sil-ben-tren-nung

Darstellungsweisen

Ganz zu Anfang wurde auf NumeKo bereits kurz gezeigt bzw. erklärt, wie Wörter in geläufigen Wörterbüchern dargestellt werden, darunter auch ihre Sil·ben·tren·nung und die Markierung der be·‘ton·ten ‘Sil·be (hier bislang immer unterstrichen dargestellt, auf Na’viteri.org werden be·TON·te SIL·ben generell in Großbuchstaben dargestellt). Eine kurze Auffrischung:

Hier werde ich die Silben eines Wortes mittels Bin-de-strich trennen.

Wechselspiel von Konsonant und Vokal

Besteht ein Wort aus mehreren nebeneinander stehenden Vokalen, wie z.B. au oder meuia, werden aus den einzelnen Vokalen daher automatisch eigene Silben (→ a-u, me-u-i-a).

Generell kann man sagen, dass Silben einer gewissen Harmonie unterstehen, die sich zumeist wie folgt äußert: Konsonant, Vokal, Konsonant, Vokal, usw.

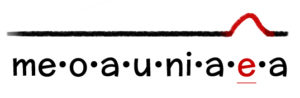

Und auch wenn Silben nur aus Vokalen bestehen können, wie z.B. in o·e, a·u oder u·o, oder sich mehrere Vokale aneinanderreihen, wie z.B. in me·o·a·u·ni·a·e·a oder le·i·o·a·e, so ist das geläufigere Muster jedoch „Konsonant+Vokal”, wie in z.B. ‘rr·ta, ka·ngay, ka·me, pll·txe, ta·re oder ya·yo.

Oft wird dieses Muster noch um einen Konsonanten am Ende ergänzt, wie in z.B. ‘ang·tsìk, ye·rik, nan·tang oder a·to·ki·ri·na’.

Generell kann man davon ausgehen, dass bei „Vokal, Konsonant, Vokal” (kurz VKV) die Silbentrennung wie folgt erfolgt: V.KV anstelle von VK.V.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass die folgenden Silbentrennungsschemata geläufig sind: V.V, KV.KV(K) oder V.KV.

Jedenfalls ist es genau dieser rhythmische Wechsel zwischen Konsonanten und Vokalen das, was diese Sprache so wohlklingend macht.

Die Regeln hinter Infixen und Prä- bzw. Suffixen haben letztlich auch diese Harmonie zum Ziel; deswegen wird z.B. zwischen auf Konsonanten endenden Substantive und einer Fallendung ein Vokal „gesteckt”, um diese Harmonie zu erhalten. Auch Infixe erweitern Verben um teils mehrere Silben, ohne dabei eben diese Harmonie zu vernachlässigen. Versucht in Zukunft selbst mal darauf zu achten  Derweil einige Beispiele:

Derweil einige Beispiele:

Verben + Infixe:

ka·me → k<ì·ye·v>a·me → kì·ye·va·me

pll·txe → pll·tx<ä·ng>e → pll·txä·nge

ta·ron → t<o·l>a·ron → to·la·ron

haw·nu → h<il·v>aw·nu → hil·vaw·nu

ron·srel·ngop → ron·srel·ng<i·v>op → ron·srel·ngi·vop

hang·ham → h<e·r>ang·ham → he·rang·ham

Adjektive + a:

txan·tslu·sam → txan·tslu·sam·a / a·txan·tslu·sam

txur → txur·a / a·txur

le·sar → le·sar·a / (a·)le·sar

kll·vawm → kll·vawm·a / a·kll·vawm

Substantive + Fallendungen:

tsa·hìk → tsa·hìk·ìl / tsa·hìk·it

a·u·ngi·a → a·u·ngi·al / a·u·ngi·at / a·u·ngi·a·ti

srung → srung·ì·ri

Silbenbildung und -regeln

Dabei untersteht die Na’vi-Silbe aber selbst einigen Regeln. Diese Silbenregeln sind das Skelett der Sprache und nicht jede Kombination aus Konsonant und Vokal ist beliebig zusammenstellbar, und manche Konsontanten treten z.B. vorzugsweise bzw. ausschließlich am Anfang einer Silbe auf. Vor allem mipa aynumeyu zerbrechen sich daran spätestens dann den Kopf, wenn es darum geht, einen Na’vi-Namen für sich selbst zu erfinden.

Pamìrìk (er hat mich generell überhaupt erst zu dieser Lektion hier inspiriert) hatte sich mal die Mühe gemacht, genau dies in einer knackigen Veranschaulichung zu erklären (ich war lediglich so frei es auf Deutsch zu übersetzen);

Die Tabelle dürfte zusätzlich deutlich machen, dass Vokale das Herzstück der Silben bzw. der Sprache generell sind. ;3

Welche Konsonanten auch am Ende einer Silbe vorkommen dürfen, verrät uns zum Großteil auch das gesprochene Alphabet der Na’vi:

tìFtang, A, AW, AY, Ä, E, EW, EY, Fä, Hä, I, Ì, KeK, KxeKx, LeL, ‘Ll, MeM, NeN,

NgeNg, O, PeP, PxePx, ReR, ‘Rr, Sä, TeT, TxeTx, Tsä, U, Vä, Wä, Yä, Zä

Noch nicht durchgeblickt? Kein Thema, versuchen wir’s nochmal mit einer anderen Darstellungsweise, die direkt von Karyu Pawl selbst stammt:

Analyse initialer / vorangehender Konsonantencluster: KK___ *

* Entspricht „Prä-Konsonant” und „Start-Konsonant” aus der Tabelle von Pamìrìk (s.o.)

| px | tx | kx | |||

| p | t | k | ’ | ||

| ts | |||||

| f | s | h | |||

| v | z | ||||

| m | n | ng | |||

| r, l | |||||

| w | y |

Beispiele:

| fngap „Metall” |

fpxäkìm „betreten, hereinkommen” |

| skxom „Gelegenheit, Chance” |

stxeli „Geschenk” |

| tskxe „Stein” |

tsngawvìk „weinen, heulen” |

Dieses Wissen ist vor allem dann enorm wichtig, wenn man beim LEP („Language Expansion Project”; Mitglieder unserer Community „erfinden” neue Wörter, die Karyu Pawl dann entweder übernimmt und in die Sprache einpflegt oder ablehnt) mitmachen möchte. Um sinnige und den Regeln entsprechende Wörter erfinden zu können, sollte man die hier erwähnten Regeln besonders beherzigen und verinnerlicht haben.

Hier noch eine Liste der möglichen (8690) Silben (ohne Gewähr auf Vollständigkeit): Na’vi Silben .PDF (65,2 KB) - die originale Liste wurde von Karyu Pawl höchstpersönlich erstellt und dann an Prrton oder wm.annis weitergereicht, der diese .PDF-Datei hier erstellt hat.

Und hier könnt ihr euch selbst testen, wie gut ihr betonte Silben kennt oder erkennen/erraten könnt: http://tskxekeng.wimiso.nl - unbedingt empfehlenswert!

Übung I:

Markiert die Silben (macht die Silbentrennung sichtbar) innerhalb folgender Haikus (Quelle; ein Haiku ist eine japanische Gedichtform, bestehend aus drei Zeilen; die erste und letzte Zeile umfassen 5 Silben, die mittlere Zeile umfasst 7 Silben) und übersetzt sie:

Haiku Nr.1 von Ezy Ryder:

Lolatem oe.

Sweylu fwa tsakem soli.

Slä, srake nimvew?

Haiku Nr.2 von BlueElf:

Mrrtrr ‘oli’a.

Nì’i’a! Tsun tsivurokx

fko vay trr’awve.

Haiku Nr.3 von 阿波:

Ngeyä flawmit oel

‘erampeiyi nìflrr,

Ta’lengit zerìm.

Swaw ‘i’ängia,

Tätxaw nekifkey oeyä,

A tsat ngal ke tok.

Slä zir ahewne

‘erì’eiawn nìyol,

Na ke new txilvìng.

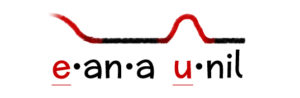

Haiku Nr.4 von EanaUnil:

Tseo lu reypay.

Fwa weyn syeha leiu,

ma reltseotu.

Betonung / Wortakzent

Auf dieser Seite habe ich an mehreren Stellen beinahe schon mahnend erwähnt, wie wichtig es ist die Betonung von Wörtern bzw. der betonten Silbe von Wörtern genug Aufmerksamkeit zu widmen und diese beim Vokabellernen etc. unbedingt mitzulernen  Oder wie sich die Betonung von Wörtern verändert (bzw. eben wie nicht), wenn Wörter durch z.B. Affixe verändert werden.

Oder wie sich die Betonung von Wörtern verändert (bzw. eben wie nicht), wenn Wörter durch z.B. Affixe verändert werden.

Aber wie betont man richtig? Was genau passiert dabei bzw. wie sollte das Ergebnis aussehen bzw. sich anhören?

Wird die betonte Silbe lauter gesprochen? - Nein.

Der Vokal darin länger gezogen? - Ebenfalls nein.

Die Silbe nur angehoben? - Jep!

Letzteres ist richtig: Die betonte Silbe wird angehoben, auch genannt „Tonakzent” oder „pitch accent” im Englischen. Dabei entsteht eine kleine Berg- und Talfahrt im Wort selbst:

|

|

|

|

|

|

Es ist im Grunde der selbe Vorgang wie in der deutschen Sprache:

Da wird das „i” in „Sil” nicht länger gezogen, sodass daraus ein „ie” wird, also nicht „Sielbe”. Sondern die erste Silbe hat einfach mehr Wucht, mehr Stärke, ist die starke Silbe des Wortes.

Was aber nicht heißt, das „Sil” wesentlich lauter gesprochen wird. „Sil” wird einfach angehoben - egal ob man flüstert oder laut spricht, das Ergebnis der Silbenmelodie bleibt gleich.

Versucht’s selbst einmal, flüstert die hier vorgestellten Wörter - ihr werdet merken, dass man sogar beim Flüstern die betonte Silbe heraushören kann. Bzw. man sollte sie heraushören können

Betonung / Tonfall / Intonierung / Satzmelodie

Darüber wurde bereits an einigen Stellen dieser Webseite schon etwas gesagt. Hier aber noch mal eine Zusammenfassung mit zusätzlichen Infos zu diesem Thema:

- Generell liegt die Betonung bzw. das „Gewicht” eines Satzes auf dessen letztem Wort;

Oel ngati kameie ist am „neutralsten”, weil das Verb (und nicht etwa das Subjekt oder Objekt) betont wird; ngati kameie oel betont „ich”; oel kameie ngati betont „dich”.

Dies kann auch für Fragen nützlich sein: pesu lu nga — wer bist DU?; nga lu pesu? — WER bist du? - In Fragen kann die Satzmelodie wie im Deutschen entsprechend gen Satzende angehoben werden, dies ist jedoch optional. Die Fragepartikel bzw. ‑wörter machen von sich aus ausreichend klar, dass es sich bei einem Satz um eine Frage handelt.

- Wenn der Topical verwendet wird, kann die Satzmelodie an der Stelle des Topicals entsprechend angehoben werden, um dem Topical mehr Aufmerksamkeit und Gewicht zu verleihen.